|

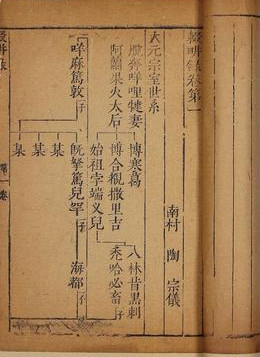

元杂剧,照理当然是元朝人演唱的,但其实多属明朝的东西。 因为,你现今要研究元人杂剧,基本文献只有以下这几种: 一、古今杂剧。元刊本 二、改定元贤传奇。明嘉靖间李开先编刊本 三、古名家杂剧。明万历间新安徐氏刊本 四、元人杂剧选。明万历廿六年(1598)息机子编刊本 五、阳春奏。明万历三七年(1609)尊生馆黄正位编刊本 六、顾曲斋刊本。明万历间编刊 七、继志斋刊本。明万历间金陵陈氏刊 八、脉望馆抄本。明万历间赵琦美抄校。 九、元曲选。明万历四三年(1615)臧懋循编刊本 各位一看,就可发现除第一种之外,全都出现于明代中晚期。 而这些明代资料,正如王国维所说:“往往改易体例,增损字句”(元刊杂剧三十种序录),性质大约略似明人所编写的拟话本,只能用来考察明朝人之文学观及小说史而已。如果有人拿明话本来描述宋代话本,我们大概会笑破肚皮。 可是,因文献无征,且缺乏警觉,近百年来学界竟然都根据这些明人所编写、改撰的东西,来大谈元代杂剧如何如何,好不好笑、荒不荒唐? 也许你会说:就算明人编刊之本颇有改窜,基本框廓总不会差太多,何况还有元刊本可以对勘,难道元杂剧之风貌就不能窥考或复原吗?依此看来,用明代版本谈元杂剧应该也不致于太离谱才对。 不然,元杂剧是不可知的。为什么? 首先是唱法不可知。元曲之唱法,久已失传,即使某些文献载有唱法,如元人《辍耕录》所载歌之格调、节奏、音韵等,亦皆难晓。据传赵子昂说过当时歌曲以八字为一拍,以鼓为节(《词麈》引元戚辅之《佩楚轩客谈》),更与今人所以为的元剧唱法绝不相似。今人所描述的,只是明朝人所认为的北曲唱法。  《辍耕录》 其次是剧本可疑。元刊杂剧只有三十种,我们现在所知之所谓元曲百余种,皆出于明代中晚期。而明中晚期恰好是伪托古本之风气最盛的时代,许多本子沉埋数百年,忽然出世,来历又不可考,不可疑吗? 再者,元剧之作者多不可知。元刊杂剧都没有作者名氏。现在我们讲什么剧是什么人作的,实多臆度。如所谓关汉卿代表作〈感天动地窦娥冤〉,根本不见于元刊杂剧中,元人《录鬼簿》中亦未着录;〈崔莺莺待月西厢记〉也是到了明《艺苑卮言》才说是关氏作的;〈包待制智斩鲁斋郎〉则直到《也是园书目》都还说是无名氏作,《元曲选》却径自题为元大都关汉卿撰了。 不只剧曲如此,就是散曲,如马致远之代表作〈天净沙〉“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”云云,《庶斋老学丛谈》及元刊《乐府新声》均不著名氏,明人《尧山堂外纪》才认为是马致远撰。我们现在也就跟着说是马作的,而其实有什么根据呢?  《西厢记》 再来看作品。元刊杂剧有许多是有曲无白的,臧晋叔的《元曲选》百种却都有说白。以致研究曲的或主张本来有白,是坊间刊刻时删去了;或认为元代剧本只写了曲,宾白是由伶人在场上自行发挥的。二说相反,但也都是推测,别无证据。元代状况,其实难知。 另外,元刊剧本里没有丑角,但在万历本的元杂剧中却出现了。在元代的舞台上,演员骑马骑的是假的竹马。到了万历本,骑马就不再是骑竹马,而是用一根马鞭代替,如今天的京戏里那样。这是已知的改动,其他还改了多少,实在难以估计。 还有结构问题。元刊杂剧的很多特点都显示,这些剧本似乎只是为主要角色编印的。正末和正旦所要唱和说的,以及何时唱、如何唱等细节,都大小不遗。为正旦或正末写的舞台指示,比明代版本更为详尽,有时甚至对于一段唱词以什么情感唱也有明确的指示。但凡正末和正旦不出场时,舞台指示便会非常简单,像明万历年间那样完整写出各个角色动作的本子,在元代根本不存在。 又,宋之南戏,已无折数之限制,且不独可数色合唱一折,更可各色合唱一曲;金院本也一样可以各色皆唱。到了元剧,反而一剧限于四折,每折限一宫调,又限一人唱。这是走了回头路,依理断不应如此。 王国维曾说南戏相较北杂剧是较为进步的,可是为何宋金已如此进步,到元反而倒退,他不知答案(见《宋元戏曲考》)。 我则疑心元代搬演杂剧或许不尽是一剧四折、一折一宫调,且限一人唱。目前我们认为元杂剧如此,只是受材料所限而作的判断,实则有许多难通之处。如〈汉宫秋〉四折皆驾唱、〈货郎旦〉四折皆旦唱。每折多的有廿几曲,少的也有十几曲,只以一人唱,不但吃力,舞台效果也必然不佳。若视为元代实况就令人费解,但若放在明代重唱不重演,论曲文又以格律越严、限制越多者为上的环境中看,可能就容易明白了。 也就是说,元人杂剧不可考。无论从版本、作者、唱法、结构各方面看,今人说元剧如何如何,讲得天花乱坠,讲的其实都只是明人观念中及其所建构之元杂剧。 但说到这里,均仍只属于戏曲表演领域之事,与文学无大关系。元剧何时变成文学文本,进入文学史论述呢? 首先是观念的变化。在明朝人的观念中,明代之绝艺为八股制义,元代则是杂剧。现今史学史述的基本框架,既是根据明人这种“一代必有一代之胜”的想法来,元曲当然也就继汉文、唐诗、宋词之后,巍然而成正宗。 很少人注意到元曲的地位其实是由明人这个观念造成。元朝人既不会自以为曲胜于其诗,更不以为杂剧是文学。明人才在“一代必有一代之胜”的观念底下,把晋朝的字、宋朝的理学、元的杂剧跟唐诗宋词相提并论,大大抬高了元杂剧的地位。 其次是实际的演出。元杂剧过去一直被视为通俗艺术。但现今对词话以及傩戏的研究,使我们觉得那些才更接近农村的通俗戏剧形式,杂剧可能是大都杭州等都市里较高雅的戏剧形式,所以明代也才盛行于宫廷中。 目前有大量的资料足以证明元杂剧是明代的一种宫廷娱乐。洪武帝的孙子朱权不但编了《太和正音谱》,还创作了三十一种杂剧。万历出世的抄本,大抵也是从钟鼓司收藏的本子传抄来的。钟鼓司是负责为宫殿演出伴奏的一个宦官小机关。 杂剧成为宫廷娱乐后,当然会发生许多变化。如朱权本即已注明是「全宾」本(即载有全部的宾白)。另外,审查制度使剧本的全部内容必须都以书面形式写出来,而戏剧演出环境的变化也加强了杂剧的戏剧性。万历年间出现的元杂剧,显示的或许就是这些改编的结果。剧本变得规范化了,原因殆来自明代宫廷演出的规范化。所有主要角色在上下场时都要吟唱上场诗或下场诗,看来也是在明代宫廷演出时才形成的程序。 其后,《元曲选》的编者又将这些宫廷演出本改编为江南文人书斋中阅读的案头剧本。 只有在进入书斋之后,戏剧才成为固定的、供阅读和阐释的文本,它们才被作为某个作家的作品来研究, 跟早期的无作者文本迥然不同。且它的程序不但跟元代不同,跟朱权的本子也不一样。 故元杂剧作为一种文学,只能放在明代讲,不该在元朝去说。 谈“明代的元杂剧”,意义还不止于此,更在于可直接说明明代的戏剧发展史。此话怎讲? 元代北方流行的散曲与杂剧,或称北乐府;南方村坊间流行的永嘉杂剧等,则或名为南曲。南曲本无宫调,亦罕节奏,势不能与北曲抗衡。 但明朝中叶以后,南曲势力渐盛,参酌北曲,自成律范,并逐步向曲的正统地位挑战。或谓北曲乃染于胡语胡乐而成;或自认为南曲渊源于汉唐,比北曲更具有传统性;或改北曲为南词。拥护北曲之价值地位的人,则批评南曲声律不够谨严、太着重文采、只是案头剧等等,力图复古。元杂剧忽然大量出土于这个时代,就是这个缘故。 这个南北曲之争霸的过程,事实上也就是明曲的发展史;明代曲史上各项重要问题和流派之分,大体上也都与此争论有关。地域区分和文学正统的辨识、传统与时代变迁的关系、曲的艺术归属……等文学史和文学理论上的大问题,亦可藉此以见。 考元人之曲,本以正声自负,如周德清《中原音韵‧自序》云:“言语一科,欲作乐府,必正言语;欲正言语,必宗中原之音。”周氏之所以强调“声分平仄,字别阴阳”,以入声派入平上去三声,正反映了中州音的特色。这种中州河洛之音,之所以较吴楚燕冀秦陇各地声音更为雅正,则是因为中原文化传统的正统势力使致。 这种态度,入明依旧,故张雄飞(西厢搊弹词序)云:“国初词人,仍尚北曲,累朝习用,无所改。更至正德之间特盛。毅皇帝御制乐府,率皆北调,京师长老,尚能咏歌之。” 他的讲法是不错的,明太祖第十六子朱权的《太和正音谱》便是明证。该书“采摭当代群英词音及元之老儒所作”,而名为正音;且以“治世之音安以和”来形容这种正音,可见明初戏曲的创作意识与批评意识仍与金元相当一致。 其后嘉靖二十八年蒋孝编《南词旧谱》,更不仅承认北曲较具传统优势,也要依北曲来建立南曲的体式格调。其书又名《九宫十三谱》,沈璟等讲南曲词律者多奉此书为蓝本。沈氏《南词全谱》即据蒋书益广而成者,主旨也是:“常以为吴歈即一方之音,故当自为律度,岂其矢口而成,而徒取要眇之悦里耳哉?”想为南曲建立规矩以提升其地位。 因此,我们可以说:以中州音为之的北曲,在明朝大致仍然保有其正统地位;南曲欲提升其地位,主要的方法之一,便是仿拟北曲的规范架构,来建立一套自己的“律度”。明中期吴江派之崛起,参照北曲杂剧宫调以讲南曲传奇,即为其主要方向。何良俊、蒋孝、沈璟、王骥德等,皆此中健者。 像王骥德的《曲律》四卷,堪称明代最详备的戏曲论着,其著述目的,就是为南曲立法。彼因见北曲有《中原音韵》、《太和正音韵》,而南曲乱七八糟,“只为靡靡之音”,所以发愤为此,替南曲建立法度(见〈自序〉)。 他对曲的音律认识,皆由北曲而来。不但家藏元人杂剧数百种,研究不遗余力,又曾作《新校注古本西厢记》,还把南曲的源头上溯于北曲,说:“元剧体必四折,此记作五大折,以事实浩繁,故创作为之,实南戏之祖。”他最佩服沈璟,整理好的《西厢记考注》即寄呈沈璟,沈氏覆书则谓:“盖作北词者,难于南词几倍。而谱北词,又难于南词几十倍。” 这种对北曲极度崇敬的态度,与何良俊说:“王渼陂欲填北词,求善歌者至家,闭门学唱三年,然后操笔”(《四友斋丛说》卷三十七)甚为类似。可见当时南曲讲究声律一派,观念上仍尊北曲为正音。 再从明代传奇发展的事实看,南曲其实也是参酌北曲而发展的。因为明初之南戏,仍采宋元南戏的唱法,只有打击乐器按拍节,没有丝竹乐器伴奏。明太祖时,始命伶工设法配上宫谱,以弦索伴奏《琵琶记》。以后竟成一种南北通行的唱腔,称为「弦索官腔」。另外,如海盐腔,伴奏乐器是银筝、象板、月面、琵琶,都是弦乐,也很显然是北曲之系统。且据姚寿《乐郊私语》载:海盐腔系由贯云石、鲜于去矜所传。则其系由北曲蜕出,殆无疑义。至于昆腔,本出昆山土戏,声调与海盐腔相近,亦由弦索伴奏。魏良辅则本习北曲者,因为唱不过北曲名工王友山,所以改采昆山之腔,参合海盐腔,改订昆山腔。改订过程中,对他帮助最大的,又是明中叶北曲第一名工张野塘。 当时评骘南北,亦往往持元人为标准。如某氏《紫钗记》总评,痛诋汤显祖,云:“元之大家,必胸中先具一大结构,玲玲珑珑,变变化化,然后下笔,方得一出变幻一出,令观者不可端倪,乃为作手。今《紫钗》亦有此乎?”“《紫钗》有曲白而无介诨,大非元人妙技……如董解元《西厢》姿态横生,风情迭出,试检《紫钗》,亦复有此否?不过诗词富丽,俗眼遂为其所瞒耳。曾读过江曲子,如辨临川,与董解元天渊处也。” 汤氏为南曲代表人物,获得的评价竟只如此。同例,〈李卓吾先生读西厢记类语〉有一则说:“《西厢》、《拜月》化工也,《琵琶》画工也。”对南曲之祖《琵琶记》也少恭敬。  《西厢记》 这时,推崇北曲的人便继续说着这样的话:“夫一代之兴,必生妙才;一代之才,必有绝艺:春秋之辞命、战国之纵横,以至汉之文、晋之字、宋之词、元之曲,是皆独擅其美而不得相下,垂之千古而不可泯灭者”;“一代之兴,必有鸣乎其间者,汉以文、唐以诗、宋以理学、元以词曲”(息机子‧杂剧选自序);云:“金元立国,并在幽燕之区,去河洛不遥,而音韵近之,故当此之时,北曲大行于世,犹唐之有诗、宋之有词,各擅一时之盛,其势使然也”(张雄飞‧西厢搊弹词序)。 这种景况,几于佞古,所以才出现一种强调古本的风气,如徐渭《重刻订正元本批点画意西厢》,以原本为标榜,且曰;“余所改抹,悉依碧筠斋真正古本,余于是帙诸解,并从碧筠斋本,非杜撰也。”这事实上是打着古本的招牌在进行修订工作。 他虽号称所据为旧本,但在真正拥护旧本的人看来,所改简直就是狗屁。佚名者有一跋文曰:“徐痴此本《西厢》,极好改旧本,而所改之文字,无一通者……俗语云:‘这一张人皮端的是阎王打盹‘,恰恰为徐呆生此句也。” 在这个事例中,双方都奉古本为圭臬,恰可显示彼时崇古尊古意识之一斑。 此一意识,触处可见,王骥德《新校注古本西厢记》凡例一开头就说:“今刻本动称古本云云,皆呼鼠作璞,实未尝见古本也。不得不辩。订正概从古本。”即可见当时无论从古者或修订者均以“古本”为号召标榜。臧氏编《元曲选》,自谓“选杂剧百种,以尽元曲之妙,且使今之为南者,如有所取则云尔”,情况与此相似。 换言之,复古以正俗者,或据古本、或选古篇、或发明古作品之精义、或依古曲律度进行时曲的规范化工作,方法颇有不同,而所谓吴江派,即产生于这种种思路之中。 吴江派以沈璟为代表。冯梦龙曾推崇沈璟为“海内填词祖”,谓其建立南词规律也。其书“词家奉为律令”,王骥德写《曲律》,用心与沈氏相同,也是在北曲的压力下建立一套功令法度。 跟重视声律相反的另一种风气,也同样出于复元曲之古的想法中。 元赵孟頫本已说过:“以倡优扮者谓之行家,失之远也。或问其何故哉,则应之曰:杂剧出鸿儒硕士骚人墨客所作,皆良人也。若非我辈所作,倡优岂能扮演乎?”《太和正音谱‧卷上‧杂剧十二科》引了这段议论,显示明初人亦不认为杂剧出诸俗曲乐工之手。朱权自己在《太和正音谱》的序文中就说过:“诸贤形诸乐府,流行于世,脍炙人口,铿金锵玉,锵然播乎四裔,使鴃舌雕题之氓,垂发左衽之俗,闻者靡不忻悦。” 编于正德年间的《盛世新声》更指出明初的南北曲“都出自诗人之口,非桑间濮上之音,与风雅比兴相表里”。 但这种把曲看成是骚人墨客所作的观点,逐渐发展下去,曲就越来越偏于文采。《盛世新声‧引》明揭“余尝留意词曲,间有文鄙句俗,甚伤风雅,使人厌观而恶听,余于暇日逐一检阅,删繁去冗”的体例。迨清余居士选编《月露音》时,集曲为《庄》、《骚》、《愤》、《乐》四部,立名即取意于“隋时李谔案头所集辞赋连篇,皆月露之音”的故事,品题所及,俱属琳琅,把玩文章而已。“征歌至此,宁直台上曲耶?”“又奚必梨园傀儡,播弄白日耶?”竟是因为只赏曲文,便可以不顾搬演的问题了。场上之曲,寖假而渐成案头之剧矣。 明曲之发展如此,反对时尚风气者,乃高举元曲,谓元曲为本色当行、为不尚骈丽。提倡返朴归真,且认为曲之本质仍应属于表演艺术,如臧晋叔〈元曲选序〉,文曰: 曲有名家,有行家。名家者,出入乐府,文采烂然,在淹通闳博之士,皆优为之。行家者,随所妆演,无不摹拟曲尽,宛若身当其处,而几忘其事之乌有。能使人快者掀髯、愤者扼腕、悲者掩泣、羡者色飞,是唯优孟衣冠,然后可与于此,故称曲上乘,首曰当行。 就曲文说,曲是可以视为文学作品的,文采烂然即为佳构。可是若认为曲是音乐艺术或综合视听的表演艺术,则只强调曲文之美便有不足,亦非重点。臧氏此说,自属后者,所以他批评当时之作曲者:“今南曲盛行于世,无不人人自谓作者,而不知去元人远也“,主张”填词必须人习其方言,事有真本色。“对本色的解释恰与赵孟頫相反。 这样呼吁回归所谓元人本色的创作形态,正是为了矫治当时曲坛之风气。类似的批评,尤其针对当时文词派之大将汤显祖。 《玉茗四种》脍炙词坛。特如龙脯不易入口,宜珍览未宜登歌(沈宠绥《弦索辨讹》序)。  《玉茗四种》 临川判《紫箫》云:“此案头之书,非台上之曲。”余谓《紫钗》犹然案头之书也,可为台上之曲乎(佚名《紫钗记》总评)? 《牡丹亭记》……雉城臧晋叔以其为案头之书而非场中之剧(茅元仪《批点牡丹亭》序)。 《牡丹亭》……识者以为此案头之书,非当场之谱,欲付当场敷演,即欲不稍加窜改而不可得也。而世之盲于音者,又代为若士护之……是慕西子之极,而并为讳其不洁(冯梦龙《风流梦》小引)。  《牡丹亭》 汤氏所作,乃案头文章而非场上戏曲,汤氏本人并不讳言,更不认为是缺点。可是主张戏曲仍应属于表演艺术者,却不能不改编其戏,否则无法演出,故对其专重文藻的做法,殊不敢苟同,欲严守声律,以复元人之旧。 唯时代既趋于文华,此种复古之努力亦不免遭到挑战,如孟称舜《古今名剧合选‧自序》云:“迩来填词家更分为二,沈宁庵专尚谐律,而汤义仍专尚工辞。二者俱为偏见。然工辞者,不失才人之胜,而专为谐律者,则与伶人教师登场演唱何异?今此选去取颇严,然以辞足达情为最,而协律者次之。可演之台上,亦可置之案头赏观者,其以此作《文选》诸书读可矣。”直以曲选为文选,扬文藻而抑音律,与沈王臧冯背道而分驰矣。 五四以后,论明代中晚期戏曲,常以声律派和文藻派的对抗为线索,而不知两者皆出于尊元复古思想,哀哉!  龚鹏程 龚鹏程,1956年生于台北,当代著名学者和思想家。著作已出版一百五十多本。 办有大学、出版社、杂志社、书院等,并规划城市建设、主题园区等多处。讲学于世界各地,现为世界汉学中心主任、中国非物质文化遗产推广中心主任。擅诗文,勤著述,知行合一,道器兼备。 *原标题:龚鹏程|小石调·恼煞人·元杂剧赫然明人作,首发于“龚鹏程大学堂”微信公众号(微信号culture_gpc),凤凰网国学频道经作者授权刊发。 (责任编辑:admin) |