|

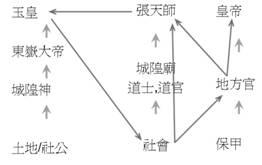

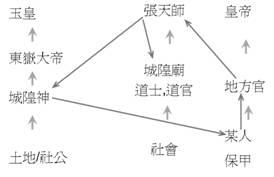

文/【法】高万桑 曹新宇、古胜红译 城隍和天师 当这些城隍庙被道士精英掌控的时候, 它们就与帝国范围内的道教系统结为一体, 特别是与张天师, 及天师府治下的神职管理体系发生了千丝万缕的联系。因此, 要理解城隍庙在江南基层社会所扮演的角色, 必须把这一并非仅限于江南地区, 却与江南那些大型道教宫观保持着极为密切关系的特殊制度考虑在内。  天师府与城隍庙 资料图 迄今为止, 研究者对张天师的关注, 主要集中在其与清朝宫廷的关系, 以及有清一代国家对张天师的支持逐步衰退的过程, 而对其在基层社会扮演的角色探讨不够。 即便失去了一部分(而并非全部) 国家支持, 张天师的道教官僚机构, 及其属下大量的精英道士(法官) , 仍旧可以对道士进行传箓、掌控着地方的封神、为中国的上层社会提供仪式服务(特别是驱鬼) , 在1898年的反迷信运动开始之前, 张天师的权威并没有真正衰落。 江南地区的城隍庙与张天师制度的结合,有多种表现, 笔者重点要探讨其中的三个面向: 1) 道士在城隍庙和龙虎山之间的流动; 2) 张天师对城隍的敕封; 3) 张天师作为最高权威, 利用城隍主持神判仪式, 致使“表文”、“敕令”等公文流转, 并藉此出售流动中的仪式化文书(如各种符) 。  (一) 道士的流动 精英道士家族在对大型的江南城隍庙的经营过程中, 源源不断地定期输送年青机敏的道士到龙虎山听差, 数年之后, 其中一些道士得入大光明殿(该殿位于紫禁城正北, 即龙虎山选送专为皇帝服务的精英道士在宫廷服务期的地方) 。 一个有关的例子, 是杭州一座文献保存很好的城隍庙, 该庙分别供奉着省、府和县(杭州设置了仁和、钱塘两个县) 的三级城隍。庙建在吴山之上(此山在城墙内) , 殿堂连绵, 建筑醒目(其主要建筑现已改建为博物馆, 仍为当地的标志性建筑) , 是所有描绘杭州城市生活的作品中都要大书特书的一个去处。多家道房联合(清前期有15家道房,到18世纪晚期还剩下11家)管理这座城隍庙。在17、18世纪,每家都要派送道士到龙虎山当差, 其中一些道士, 则经由龙虎山送往紫禁城, 担任皇帝的御用道长。借助复杂交织在一起的师徒系谱、姻亲关系、学术友谊, 以及同在北京、龙虎山或其他地方的修行经历等错综复杂的关系网络, 他们与整个中国的道教精英保持着良好的联系。 类似的情况, 也存在于另一个重要的江南城市昆山。1855年修订的昆山城隍庙志(太平天国战乱中, 该庙曾两度被毁, 该志即在其间所修),大体上也是由两大道房所撰, 它们联合管理这座城隍庙, 与城里的其他道观也有密切联系; 从晚明到18世纪, 这座城隍庙中的道士一直有人在龙虎山或宫廷里当差。同样,上海城隍庙以及苏州玄妙观等其他核心宫观, 也有道士送往龙虎山。  (二) 封神 包括城隍庙在内的, 遍布整个帝国的道教官僚网, 沟通了尘世中道士们的流动, 不仅如此, 同样重要的, 这个网络也导致了神仙的流动。天师既然可以在这个宇宙的精神等级制度内, 任命活着的神职人员; 他也可以依照同理, 任命诸神。 明清以来似乎一直有一种说法, 即所有的城隍和土地公都是张天师任命的。天师加封江南的城隍(不同于国封)的记载, 可在有清一代的不少地方志中找到, 其中不时提到“天师府敕谕”。少数的几份尚存的这类文献中, 还出现了天师以玉皇大帝的名义颁发的册封谕旨,上面还用了天师府印,城隍庙会保存这样的敕谕,而且可能会刻成石碑。 下文所录(见1790年扬州附近一镇上城隍庙所收敕谕) , 即是比较有代表性的一则: 明洪武初封县城隍伯爵, 后止。称城隍之神。羽士管时庵言, 镇中城隍庙旧为搜盐所。明季所官移于仪征里。人以遗址建庙, 祀城隍。乾隆五十五年张真人府奉勅封灵通伯。勅文有云。天命无私, 惟至诚而可格细言, 亦纳遂民欲之所从。凡在福世之条, 不惜分茅之宠, 受兹殊贶, 永辅升平。末署袭封五十八代正乙嗣教大真人张起隆。  天师封神 在许多情况下, 庙宇住持会到龙虎山(献金) 请封。一般来说, 天师只是对地方推举的人选进行任命, 而由他本人来决定谁将成为某地城隍。许地山曾援引一则轶事(没有指名出处) , 称第62代天师张元旭(1862—1924, 1904年继承天师职位) 曾于1900年代后期在广州出售城隍职位。 滨岛敦俊指出,类似的记录在下层乡绅撰述的乡镇志中可以找到, 但在更受官方关注的县志, 一般不记载这些: 可能是地方官和上层士绅并不支持这种做法。但著名(也虔信道教)文人梁恭辰(1814—?) 即记述了他的一个熟人死后是怎么被天师任命为丹徒城隍的。 另一个19世纪的学者言辞激烈地指出, 天师、天师任命的城隍, 以及下属城隍的土地公, 是国家正统的支柱, 与地方上的淫祀截然不同。这类官方支持的信息, 也可以通过天师题赐城隍庙的牌、匾表现出来, 因为悬挂这些牌匾, 都获得了地方官的认可。  (三) 神判仪式 城隍庙和龙虎山之间互动的第三种形式,与神判仪式有关。我们已经看到, 举行这类仪式的, 大多数都是地方上的人(庙宇里的道士、衙役和香会成员) 。但城隍庙里的“神判”, 却可以超越地域, 借助整个道教官僚体系链直达天师。关于“阴状”的事有时情况很特殊, 城隍庙收了“诉状”, 也做了相应的处理, 但生者与死者之间的问题, 可能无法在本地得到解决, 也可能因为“原告”不满最初的处理结果、或者城隍庙自身就需要请更高级别的神帮助, 这时, 就会要求高一级神的介入。这种情况下, 道教的官僚体系则会全面运转起来。 《吴山城隍庙志》(撰于1789年) 便记述了1700年发生的几起类似的诉讼。在这些案件中, 有一个杭州书生受到鬼怪的袭扰,便向巡抚递交了诉状, 巡抚亲笔写信给天师,而天师则令杭州的城隍降服鬼怪, 城隍果真就有效地完成了这项任务。整个过程中, 为我们留下了一个正式公文的流转程式, 据此我们可以绘出如下示意图, 图示反映出来一套与“封神”和“解天饷”运作相似的官僚化程序。  一起阴间诉讼案(杭州吴山城隍庙, 1700年) 地方官在多大程度上实际参与了与城隍庙道士和天师共同受理的类似诉讼案件? 著名学者俞樾( 1821—1906 ) 留下的一条笔记对这个问题进行了回答: 冯梦香孝廉之弟则诚, 于同治壬申年读书慈溪县城中。一日, 忽传江西张真人府有使者至城隍庙, 乃往观之。果见一使者背负黄袱, 中有文书, 取出于神前焚之, 以真人府封条封庙门三日。于是一县喧传, 不知何事。数日后, 县中一吏言之曰: “此为辽东某县事也。”辽东某县有夫妇偕行于路者, 妇急欲溺, 不得已,溺于路侧。其夜夫妇皆卧矣, 有扣户者,夫启视之, 久而不返。妇亦起, 出视其夫, 则腰断矣。人疑妇实杀之, 闻于官,妇极口称冤。官细诘是日曾至何处, 曾作何事, 妇悉以告。因至所溺处掘地数丈,得一棺, 启视之, 面如生。官疑焉, 牒问真人府。真人府覆言: “此鬼为元朝浙江慈溪县人, 以行贾至辽东而死。其鬼强悍, 妇溺适当其棺, 触鬼之怒, 是夜杀其夫者, 果此鬼也。鬼本慈溪人, 宜移文慈溪城隍治之。”故使人赍二文至慈溪, 一焚城隍庙, 限三日断此狱, 故封庙门三日; 一投慈溪县, 故县吏得知其详。 讲到这个故事(据其最亲近的一个弟子的兄弟的说法, 俞樾确信实有其事) , 俞樾(在其他场合, 他多次表达过他对天师、天师府和天师降魔能力的钦佩) 认为, 这件事实际上是道士办的, 辽东地方官不太可能真的行牒真人府。但在俞樾的故事中, 也没有人因为看到一个远道而来的天师使者到城隍庙督办案子而感到惊讶。 即便天师本人或他的法官不会长途跋涉亲临某座城隍庙, 祈告者请一道天师的驱魔符箓, 也可以代表他们的到来。这样的故事在清代笔记和报纸中比比皆是, 当事人或者写信、或亲自拜访龙虎山, 或恰逢天师巡行(经过时) 迎驾, 请他帮助降妖伏怪。天师则一般会给求助者一个护身符, 由他们带往其所在地方的城隍庙。  例如, 下面一则清前期的笔记就可以看到这样的情形: 张真人继宗,天师五十四代孙也。自苏至松,驺从赫奕,愚民聚观,填塞衢巷。绅士寡识者,亦趋迎陪侍。其人年甫弱冠,茫无知识。每准一词,纳银十二两; 书一符, 偿三金。其徒皆市井无赖,共相附和,肆为奸诈,获金数千。远近被鬼祟者, 闻其来, 皆斋沐三日, 激切祈请,叩头待命。但批发文书房登号,谩云归府行文,仰城隍神查报而已。 笔记的文体通常限制了(每一篇内) 主人公的数目, 因此一般出场的只有祈告者、妖魔鬼怪和天师, 但很有可能, 城隍庙的道士也在上述公文的流动程序中也发挥了作用, 特别是有的时候, 城隍要回禀天师,下面笔记就记了这样的一个例子: 湖州沈秀才,少年入泮,才思颇美。年三十余,忽得羞疾: 每食, 必举手搔其面曰:“羞,羞。”如厕,必举手搔其臀曰: “羞,羞。”见客亦然。家人以为癫,不甚经意。后渐尪羸, 医治无效。有时清楚,问其故,曰:“疾发时,有黑衣女子捉我手如此,迟则鞭扑交下,故不得不然。”家人以为妖, 适张真人过杭州,乃具牒焉。张批:“仰归安县城隍查报。”后十余日, 天师遣法官来曰: “昨据城隍详称: 沈秀才前世为双林镇叶生妻, 黑衣女子者,其小姑也。” 下一则笔记,则同时涉及地方官和城隍,展示了行政官僚体系和道教官僚体系在某些司法程序中是如何协调运作的: 翁乃控城隍,并控于县。时有邑令钱名维乔,字竹初者,收其呈,而斋戒三日,亲诣城隍行香,焚牒。月余,天师府中行来一文,启视之,即某家控狐作祟事。文内乃城隍牒, 附有朱符二道, 铁牌符一面。钱邑令即传某翁来, 示以文, 给以符与铁牌, 命贴符于前后门, 埋铁牌于病妇之房。夜即安寝, 人亦复元, 而狐不知何往也。咸讶事之奇。后翁到江西, 拜谒天师, 问之, 曰: “此狐势大, 非郡邑城隍所能制也, 故城隍牒之于余。”又问城隍之文从何来, 曰: “府之后园, 有一池, 文来则浮水面, 早晚必往池觇之。有文则查是何妖, 应何法制, 则发符以治之。若查非妖, 乃真有病, 则不发符, 仅移城隍, 不移群邑也。”  即使从时间和成本方面的原因来看, 道士在神判仪式中的应该充当的角色, 多数情况下也不大可能是去搬出更高的权威, 或与龙虎山公书往来。但是, 求助上级权威的这种可能性却广为人知, 实际上“神断”多了一种选择,即上级权威可以提供的中立的、来自外部的判断。下面的笔记即详细记载了这样的一个案例, 其中的审判即涉及城隍庙移送龙虎山待决的犯人: 黄昏后, 妹苏曰:“城隍庙审事,回来备说。先在庙门外见城隍神接大士上殿正坐, 城隍在下侧首旁坐, 我跪大士侧边, 胡三哥跪丹墀下。大士向城隍说了此话, 城隍就向胡三曰:‘孽畜, 何得扰害生人?’胡三答曰: ‘我原在新官桥里住,因桥拆造, 借居罗家空楼。此系女鬼, 他来跟我觅食的。’城隍即令判官查我父母及吾兄之籍, 又查罗宅之籍。查毕, 叱曰: ‘他是生人, 如何说是女鬼! ’喝令掌嘴。掌毕, 复抽签掷地, 将胡三哥重打三十板, 曰: ‘我处亦不究你, 解往真人府去治罪。’” 这样看来,为了将各个地方教区在册的生者和死者,置于这些城隍爷的权柄之下,城隍庙(至少那些大庙)和龙虎山之间,出现了频繁的公文、人员和资源的流动。这种流动也伴生了经济上的交易: 可供在全国范围内作护宅之用的“天师符”, 先是在龙虎山批量印刷, 随后通过核心宫观的网络发售出去;一些人不经授权就伪造这些神符来卖, 但天师在地方官的大力支持下控告他们, 以确保其官僚化垄断地位。 因此,住持城隍庙的道士的地位是官僚权威式的,直接与高高在上的天师相联系,向下控制着下级的道士与地方神。在某些典型的情况下,我们找到了这种地位的实际表达,例如,这些道士竟获得了整个城市作法事的垄断权(某些小城镇里),或在行使这类权力方面充当仲裁者(通常是大城市)。 道教官僚体系 上述与城隍庙有关的形形色色的宗教活动, 从某种角度看来是相互独立的, 历史学家通常也是这么看待它们。但笔者认为, 它们都是同一个道教官僚组织体系的一部分, 城隍庙是个基础。各种各样的封神、神判和天饷活动, 实际上都互相关联, 并且与城隍和天师联系在一起。  图:道心影像 “解天饷”遵循的是(道教) 神谱的官僚化结构, 以及与之平行的道士的官僚化结构。它与“神断”的执掌也有联系, 因为大型的神判仪式中, 最为常见的莫过征纸钱一节。“神断”通常是非常地方性的, 有无道士在场都会进行, 但是在很复杂的神断案件中,天师及其法官则有可能通过道教核心宫观的网络介入其中。 因此, 在资源允许的那些地方, 如江南市镇,道教精英试图建立起并运转一套按照神谱结构确立的官僚化架构, 联合地方神庙, 组建一套以天师为首的等级化机构。这套机构向人民征税、掌管司法并对鼓吹普度众生。 换言之———官僚体系、课税、司法、救度———道教像一个宗教王国一样运转。这一个类似国家的组织和逻辑的存在, 为我们提出了一个问题: 它与实际的帝国官僚体系是什么关系? 笔者并不认为, 道教仅仅是对帝国机构进行模仿, 以求得赋予其仪式和活动以权威性和合法性。早在道教最初期的天师道时代, 官僚化逻辑就是道教的核心, 因此, 将晚期的帝国与道教视作同一文化范式的两种形式, 似乎更容易理解。 这两种形式有很多的相似之处, 但有时又不可避免会相互竞争, 但是很大程度上, 二者也会合作。 我们已经看到地方官求助于天师的例证, 而城隍庙则是同时反映帝国官僚体系与道教官僚体系的交点。在道教核心宫观和道教精英大量存在的清代江南地区, 很自然会出现这样的合作: 掌管城隍庙的道教精英与地方官属于同一个社会阶级, 享有共同的文化, 二者在城隍庙里的互动持续不断, 既有仪式上的目的, 也有消遣文化的原因。然而, 冲突的例证也应引起研究者的重视, 例如征收天饷, 通常就要被地方官禁止(虽然也不能彻底铲除) 。 道士与国家官员对国家、社会、法律和仪式有着相似的理解, 双方对于这些概念的应用并无相悖, 只是有时采用合作的方式, 有时则是竞争的方式。而通过这些方式, 道教参与到了帝国国家的构建之中。(编辑:行云) 本文由腾讯道学整理发布,转自中国人民大学清史研究所,与原文略有删节。原标题:《清代江南地区的城隍庙、张天师及道教官僚体系》阅读原文及详细注释请点击此处“阅读原文”  (责任编辑:admin) |