|

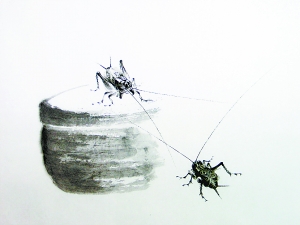

喜爱“虫”的人把蟋蟀好有一比:它的头像中国京剧的大花脸。仔细观看,还真有点儿意思。京剧诞生在北京。北京人也最爱玩蟋蟀。20世纪六七十年代以前,北京人大都玩过蟋蟀,那时不富裕,也没有这么多的玩具,蟋蟀就成了夏秋时节最好玩的玩意儿了—— 京城人玩蟋蟀  北京的蟋蟀 斗蟋蟀在北京可有年头了。《长安客话》载:“京师人至七八月,家家皆养促织。……瓦盆泥罐,遍井皆是,不论老幼男女,皆斗以为乐。”说这话的是蒋一葵,他是明代万历年间的人。可见400年前,北京人玩斗蟋蟀的风气之盛。 蟋蟀的名称很多。《辞海》里这样注释:“亦称‘促织’、‘趋织’、‘蛐蛐儿’。昆虫纲,直翅目,蟋蟀科。触角较体躯为长。雌性的产卵管裸出。雄性善鸣,好斗。”前人称蟋蟀为秋虫,著有《秋虫源流》,考其源流甚详,又名“促织”,南方人多这样称呼。据记载还有“百日虫”、“反背虫”之名。民间称“蟋蟀”者为多,可能就是它的“学名”了。而北京人习惯上多称蛐蛐儿。 北京也是盛产蟋蟀的地方。这么说吧,以前到了北京的城外就能听到蟋蟀的叫声。如广安门外的大井、小井,右安门外,左安门外,德胜门外,安定门外等都有蟋蟀的踪迹。清河、南苑一带的蟋蟀就很好。香山、旧宫、南苑机场都出过好蟋蟀,像白牙青、白牙紫、铁弹子等都是北京知名的蟋蟀品种。志书里记载着北京永定门外5里有个胡家村,那里产的蟋蟀特别好。明代崇祯年间写的《帝京景物略》里专门写了那里产的蟋蟀“矜鸣善斗,殊胜他产”。这些蟋蟀拿到老天桥去卖,准能讨个好价钱。专门卖蟋蟀的在鲜鱼口,东晓市也有,蛐蛐罐上盖着红布。 斗蟋蟀如看大片 友人文良说,斗蟋蟀前要小心伺候。没买蟋蟀之前就开始盘罐:用茶叶水煮,在太阳下晒。再用丁香水加点盐洗罐,为的是杀菌。罐起毛,再用干布盘罐。罐不能起碱,不能干燥,又不能起真菌。 玩蟋蟀玩的就是眼力。根据脱壳的情况,有眼力的能看出蟋蟀是斗前期的,斗中期的,还是斗后期的,不仅是看个头大小。同样的蟋蟀,出生的时间段不一样,爱斗的时间也不一样,到深秋,找不到雌蟋蟀,更极为好斗。蟋蟀的出生早晚,与气候也有关系。雨量大,出生的时间就早。一般头茬的个头要大一些。而出生在中间阶段的蟋蟀,个头不大,却在状态之中,非常爱斗。看蟋蟀的年龄,可看蟋蟀脖子那块白毛膜,如果紫黑,就老了。 斗蟋蟀也讲“兵法”,出战时有套游戏规则,“用兵”时也有一套韬略,总原则是长不斗宽,黑不斗黄,薄不斗厚,嫩不斗老,病不斗常。 斗蟋蟀有不规矩的:斗前让蟋蟀吃半生不熟的蒜,对方不斗,而此方穷追。还有的在蟋蟀头上点药,力量倍增,如服兴奋剂一般。为防止此类现象出现,要先把双方的蟋蟀在米汤或白萝卜水里润一下,然后在一段时间里同吃一类食物。最后过戥子称重量,相互之间不能大出2毫或3毫。 准备齐全后,把两只蟋蟀先放在椭圆形的斗池中,底下放上餐巾纸。经双方委托的主斗手检查大小、精神状态、品相。主斗手只能用探子打探本家的蟋蟀,达到最佳状态,认为可以,即可开闸,撤去斗池中间的挡板。 好的蟋蟀入罐就寻找对手,一般的一口下去,不是腿残,就是牙坏,牙硬的还能把过笼咬掉一块,能达到死掐的更是精彩,双方能持续一两分钟,好的时间更长。咬跑为输。一回合下来,也可以再用探子调整状态,还不掐,或打不起性即为输。 文良曾当过斗手,说起这里的故事更是有意思。玩主大部分包房,在夜里斗。晚上把该做的准备工作做好,摄像机架在顶部。要供养2至3个小时或更长时间。斗是在共同出钱的包房里。观者可以在自己的房间里观看,有裁判,斗的过程虽然每个蟋蟀的时间长短不一,却极为精彩。看着这些蟋蟀在上下翻腾,前后追击,真比看上一场拳击比赛还要过瘾。主人既有胜利的喜悦,也有失意的懊悔,总结经验,以利再战。钟情人,蟋蟀战死后,把它放在一个小棺材里,写上某某将军等字样,拿布包起来。有的年轻人一气之下会当时将蟋蟀摔死。 一次与常文良开玩笑说起,你是虫里面的“虫”,何不把你葡萄画作中加入虫,形成你的“葡萄常”,彰显民俗特点。一试,果然不爽,颇有韵味。虫文化博大精深,有相当厚实的底蕴。蟋蟀是咬食植物根茎的害虫,但它的鸣声给金秋夜阑带来撩人幽思的情致,蟋蟀鸣叫给人一种提示,如机杼之声,故有“促织”之名。 蟋蟀的历史也是源远流长。一般认为,蟋蟀文化起于唐,兴于宋,盛于明清。到了今天,养蟋斗蟋作为一种文化仍然吸引了不少爱好者,仅在北京就有几万名,每年还都进行各种赛事活动。(高文瑞/文 王忠民/图) (责任编辑:admin) |